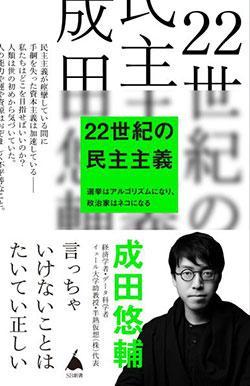

書籍『22世紀の民主主義』

S.K

民主主義的な国家ほど成長が低迷し続けていた

停滞感の漂う日本。政治に不満を抱いている人は少なくないが、投票率は低い。若者が政治に関心をもって選挙に行けば変わるんだ!投票に行こうと呼びかける。しかし、著者は「若者が選挙に行って『政治参加』したくらいでは日本は何も変わらない!」と断言する。

2021年度の衆議院選挙における全投票者に占める30歳未満の割合は8.6%でしかなく、若者が60~70代と同じくらい選挙に行くようになっても超超マイノリティーが超マイノリティーになるくらいで、選挙で負けるマイノリティーであることに変わらないという。

先進的に富んだ者がさらに富むのが資本主義である。しかし、日本の「失われた20年」が代表的ではあるが、この間、民主主義国家かつ資本主義の国は共通して経済的に停滞し、専制主義国家が成長した。さらに、イエール大学の大学生が独自に行ったデータ分析によると、民主主義的な国ほど、今世紀に入ってから成長が低迷し続けている。

民主主義が重症を負っている

資本主義は一部の賢い強者が富み、貧者を置いてけぼりにする仕組みであり、民主主義は大多数の弱者が開いていく仕組みである。ここ数十年、この正反対のismの組み合わせは、パイの成長を担当する資本主義とパイの分配を担当する民主主義としてバランスをとってきた。しかし、資本主義が加速する一方、インターネットやSNSの浸透に伴って民主主義は劣化した。情報通信環境が一変したことで、扇動・分断が進み、政治家はポピュリストにならざるを得なくなった。閉鎖的で近視眼的になった民主国家では、貿易が鈍化し、長期投資もあまりされなくなり、未来と他者に開かれた経済の主電源は弱っていった。

著者はこの重症の民主主義の治療のため、闘争、逃走、構想の3つの処方箋を提示する。

(1)内側から既存の制度を変える(民主主義との闘争)

政治家の長期成果報酬年金制度やコーポレートガバナンスを応用した政府統治の試み、SNSの速度・規模への制約や情報内容に応じた課税、毒物化が予想される人同士を機械的にブロックするSNS設計など、斬新なアイディアが多数紹介されている。また、現在の選挙制度が、民意の集約としていかに雑な制度であるかを論じた上で、参政権の年齢制限、投票者の平均余命で票の重みを変える方法や、政策ごとに有権者が意思表明できる制度、投票方法についての外国の取組みなども紹介されている。

しかし、いまだネット投票すら実現しない日本。既得権益の壁は厚く実現は不可能だと指摘する。

(2)民主主義から逃走する(民主主義からの逃走)

タックス・ヘイブンがあるように、政治的「デモクラシー・ヘイブン」もありえるのではないかと、独立国家の建設や特定自治体への集団移住などを実際の事例をもとに検討している。しかし、これでは民主主義に内在する問題の解決にはならない。

(3)無意識データ民主主義(まだ見ぬ民主主義の構想)

データ・アルゴリズムを使った公共政策の創造とデザインを専門としている著者は、22世紀の民主主義として、無意識データ民主主義を提唱する。

インターネットや監視カメラなどが日々集めている無数のデータ源から人々の生の民意を集め、無数の民意データ源からアルゴリズムが、各政策領域・論点ごとに人々が何を大事だと思っているのか、どのような成果指標(GDP・失業率・学力達成度・健康寿命など)を組み合わせて目的関数を最適化したいのかを発見し、過去に様々な意思決定がどのような成果指標につながったのかというデータを基に、その価値基準にしたがって最適な政策的意思決定を選ぶことが可能だという。

これにより、アルゴリズムの政策決定がマズいときに介入して拒否することが人間の役割になる。そんな無意識民主主義の萌芽は、不完全ではあるが様々な政策領域でみられ、近い将来このような社会になるだろうと著者は予測する。

政治や選挙や民主主義を新たな角度からみつめ、考え直す楽しさや面白さも感じられる一冊です。

目次

第1章 故障

第2章 闘争

第3章 逃走

第4章 構想

【書籍情報】2022年7月、SB新書。著者は成田悠輔(米国イェール大学助教授、半熟仮想株式会社代表)。定価は990円(本体価格900円)。